2024年3月6日(水)に東京都環境局およびサステナブルライフスタイルTOKYO実行委員会主催で公開イベント ゼロエミアクション・ムーブメントの拡大に向けて「アイデアをカタチに」〜若者アンバサダーと小池都知事とのダイアローグイベント&第3回アイデアピッチ大会〜を開催しました。

第1部では、DO!NUTSTOKYOの若者アンバサダーよりこれまでカタチになったアイデアについての発表が行われたのち、「ゼロエミアクションを広げるために今できること」と題して東京都小池知事との意見交換が行われました。

第2部では、若者アンバサダーによるアイデアピッチ大会が行われ、ゼロエミアクション拡大のためにカタチにしたいアイデアを、7名のアンバサダーが提案しました。

(当日のプログラムはこちらから)

第1部 小池都知事と若者アンバサダーによるダイアローグ『ゼロエミアクションを広げるために今できること』

開会に際し、小宮山宏氏(サステナブルライフスタイルTOKYO実行委員会委員長、(株)三菱総合研究所理事長)より、社会課題に取り組む若者へのエールと「2050年カーボンゼロ、何とか間に合わせましょう!」という力強い鼓舞をいただきました。

続いて梅原由美子(DO!NUTSTOKYO事務局、Value Frontier(株)代表取締役)より、DO!NUTSTOKYOがこれまで行ってきた活動報告が行われました。

《若者アンバサダーによるカタチになったアイデア紹介》

第1部では、これまでDO!NUTSTOKYOの若者アンバサダー活動やアイデアピッチ大会での発表を経て、様々な関係者の方のサポートを受け、また巻き込みながらカタチになったアイデアについて、6名のアンバサダーによる発表が行われました。

阪田さんは、東急電鉄株式会社様にご協力いただきながら取り組んでいる再エネの認知度を上げるプロジェクト、「未来のためのエネルギーを考えようキャンペーン」について発表しました。

伊藤さんは、地域文化を起点に環境課題を自分ごととしてとらえるプロジェクトとして、「目黒区のさんま×サンマの現状」をテーマに行った、目黒区小学校での講義・生徒らのポスター展示の取り組みについて発表しました。

小堀さんは賃金を得ながら社会課題解決へ取り組む方法として自身が提案した「エシカルアルバイト」というアイデアを、フードロスに焦点をあてたイベント開催によって実践したことについて報告しました。

井上さんは、DO!NUTSTOKYOのイベントをきっかけに実現した、株式会社ゼットン様のシェアリングIoT農園について紹介を行いました。

山口さんは、生物多様性の世界目標に東京から挑むことを目標に考案した、生き物を見つけて記録するイベント、BioBlitzの開催について報告しました。

鳥井さんは、文化的なくらしを起点に環境課題に取り組む、「自然物と対話をしながら街歩きできるアプリ」の内容を練る取り組みとして、「人類と植物」と題したゼミの開催・作品制作の展望について発表しました。

続いて、「ゼロエミアクションを広げるために今できること」と題して、小池都知事と若者アンバサダーによるダイアローグが行われました。

まず、アイデアをカタチにしていく中で得た経験について、自身や社会にどのようなインパクトがあったのかということをアンバサダーが発表し、都知事よりコメントをいただきました。阪田さんは、東急電鉄様ご協力のもと、「モザイクアートのポスター作成」を通し市民を巻き込みながら再エネの認知度を広めていくプロジェクトを進める中で、多様なセクターとともに課題解決に取り組むことができている実感があると述べました。一方で、本プロジェクトのためにクラウドファンディングで資金集めをした際の苦労についても触れました。都知事より、気候変動に向けて個々人が実感を持って取り組めるよう、具体的なアクションに落とし込んで、パッションを持ってメッセージを伝えることが大切であるとのコメントをいただきました。

また伊藤さんは、プロジェクトにおいて目黒区の様々な方にご協力いただいた経験から、丁寧な説明で多くの人の共感を集めることができたと述べました。都知事より、人々がアクションを起こせるような取り組みを今後も続けてほしいとのエールの言葉を頂きました。

次に、アンバサダーから都知事への質問タイムでは、「自分のウェルビーイングを保つため、どんなセルフケアをされていますか」や「日々の生活の中でどのようなゼロエミ・アクションに取り組んでいるのか」という多様なバックグラウンドを持つ若者アンバサダーらしい質問も。都知事は、サステナビリティ×ハイテクノロジーに取り組むスタートアップを盛り上げるSusHi Tech Tokyoや、地産地消の食材の生産者など、ゼロエミアクションを進める「担い手づくり」に気を配っているとの回答をユーモアを交えてお答えになり、会場は笑いに包まれました。

最後に、都知事からZ世代としてアイデアを発信し、社会課題解決に取り組もうとする仲間と切磋琢磨していくことへのご期待の言葉をいただきました。

《アンバサダーによるアイデアピッチ》

第2部では7名の若者アンバサダーが登壇し、ゼロエミ消費行動改革のアイデアを発表しました。

1.「自然と」叶えるあたらしいライフスタイル』寒河江茜里(東京大学教養学部文科2類)

食品ロス削減・環境負荷の低い食生活への転換を促すために、オフィスビルと連携して導入を進めるビルテナント向けのサービスを提案。

2.『「参加したい!」をもっと引き出す仕組みづくり』伊藤正人(Value Frontier株式会社)

東京都における自然体験学習を推進するため、環境教育事業者への支援を拡充する政策を提案。

3.『若者発離島における地域活性事業アイデア』佐々原悠馬(同志社大学政策学部)

自身の、島での日々の暮らしを共有し、学生ボランティアによる関係人口の創出と地域課題解決の実践を発表。

4.『気候変動に取り組む若者のワーク・エンゲイジメントを高める「新・ワクワク領域発見ブレスト』 井上寛人(慶應義塾大学大学院SDM研究科修士課程)

気候変動に取り組む若者の「バーンアウト」に注目し、参加者がワクワク感を感じる新たな領域への挑戦をサポートすることで、ワーク・エンゲイジメントの向上に貢献するワークショップを提案。

5.『〇〇らしい緑の都市デザイン 〜土地の精霊と会話しながら、みんなで進めるまちづくり〜』 鳥井要佑(東京大学大学院農学生命科学研究科)

文化的な観点も加えた市民の巻き込み運動によって東京都の環境政策推進を進めるアイデアとして、「歴史的建造物や工芸品✕自然とのかかわり」を発見できる街歩きツールを提案。

6.『地方と連携して再エネを増やすために』渡邊 透(創価大学法学部)

地方と連携した再生可能エネルギーの普及を推進するため、東京都による地方由来の電力購入や、都民と地域住民との交流を深めるためのワーホリを提案。

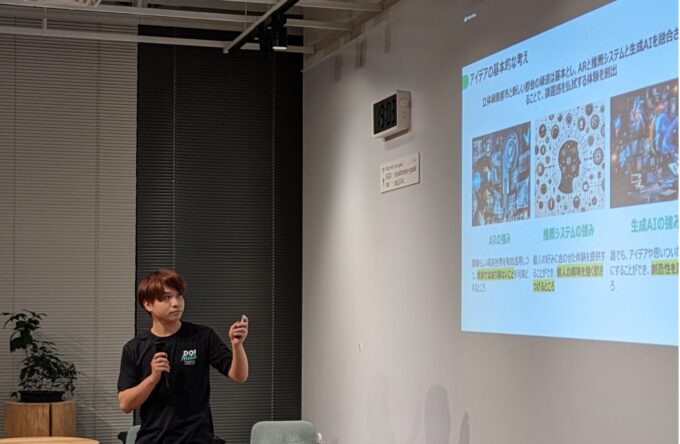

7.『都市空間を心躍る・創造性の発揮できるキャンバスに〜市民と緑の親密さを向上〜』米澤 友基(東京大学理科一類)

ARグラスを用いた立体緑園都市を仮想体験することで自然への理解・親しみを深め、理想の緑園都市を実現させる取り組みについて提案。

発表後は小松航大氏(株式会社ボーダレスジャパン・For Good)、藤田勝紀氏(東京建物株式会社ビル事業企画部)、千葉稔子氏(東京都環境局気候変動対策部)、鈴木敦子氏(サステナブルライフスタイルTOKYO実行委員会副委員長)、吉高まり氏(サステナブルライフスタイルTOKYO実行委員、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)フェロー(サステナビリティ))の5名のコメンテーターとより、各発表に対する具体的なアドバイスや感想をいただきました。

≪授賞式≫

「みんなの応援賞」

会場・オンラインの投票によって決まる「みんなの応援賞」には、佐々原悠馬さんの『若者発離島における地域活性事業アイデア』が選ばれました!佐々原さんには、東急電鉄株式会社様より、渋谷駅をはじめとする主要駅にてデジタルサイネージへの1ヶ月の掲載権利が贈呈されました。

「For Good賞」

株式会社ボーダレスジャパン様より「For Good賞」に選ばれたのは、佐々原悠馬さんの『若者発離島における地域活性事業アイデア』(みんなの応援賞とのW受賞!)と、鳥井要佑さんの『〇〇らしい緑の都市デザイン 〜土地の精霊と会話しながら、みんなで進めるまちづくり〜』でした。アイデアの実現に向けた、クラウドファンド化をFor Good様にサポートいただきます。

「東建 賞」

東京建物株式会社様より「東建賞」に選ばれたのは、寒河江茜里さんの『「自然と」叶えるあたらしいライフスタイル』です。東京建物グループ様運営の施設で利用できる「おふろの王様」の入浴券が贈られました。

「DO!NUTS 賞」

コメンテーターが選ぶ「DO!NUTS賞」は、井上寛人さんの『気候変動に取り組む若者のワーク・エンゲイジメントを高める「新・ワクワク領域発見ブレスト』が選ばれました。井上さんには、認定NPO法人環境リレーションズ様より、Present tree in TOKYOの記念樹1本分が贈呈されました。

閉会では、千葉稔子氏(東京都環境局気候変動対策部)・吉高まり氏(サステナブルライフスタイルTOKYO実行委員、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)フェロー(サステナビリティ))より、今後も若者アンバサダーと企業の共創を進めていくとともに、同世代の若者を巻き込んで取り組みを拡大させてほしいとメッセージをいただきました。

≪まとめ≫

今回2度目の開催となりましたが、本年もたくさんの方にご参加・ご協力いただき、DO!NUTS TOKYOが皆様のサポートにより毎年活動を拡充できているのだということを実感できるイベントとなりました。皆様に心より感謝申し上げます。

本イベントを通して生まれた議論や共有されたアイデアに、たくさんの方から頂いたアドバイスや提案を相乗し更に磨きをかけ、持続可能な未来を築くための活動を広げていきたいと思います。

【関連記事】イベント案内 2024/3/6 『DO! NUTS TOKYO 公開イベント』