若者アンバサダープログラムの学びシリーズ第2回目のレポートです。

「学びシリーズ」は、DO!NUTS TOKYO公式アンバサダーの皆さんに向けて行われるレクチャーであり、若者アンバサダーとして活動を行っていただく上で参考になると思われる知識の習得や、ご自身の考えをより深めていただくことを目的としています。

第2回目は、2021年6月18日(金)に、東京都環境局の古澤康夫氏(資源循環推進専門課長)、千葉稔子氏(地球環境エネルギー部計画課統括課長代理)のお二人を講師にお迎えし、「ゼロエミッション東京戦略 2050ゼロエミッションの実現に向けて」をテーマに開催しました。

レクチャー後は振り返りとして、グループディスカッションを行い、活発な意見交換が行われました。

■レクチャーレポート

1. ポイント

- 地球温暖化の原因は人間による化石燃料の消費である。

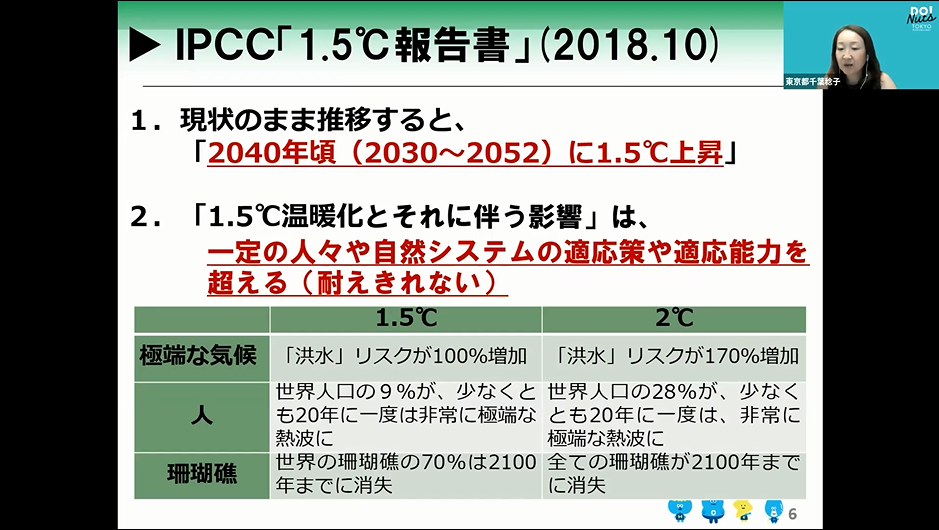

- 2040年頃までに地球の平均気温が1.5℃上昇する可能性がある。

- 1.5℃気温が上昇すると、人々や自然環境に甚大な被害が生じる。

- 気温上昇を1.5℃以下に抑えるために人起源のCO2排出量を2050年前後に正味ゼロにする必要がある。

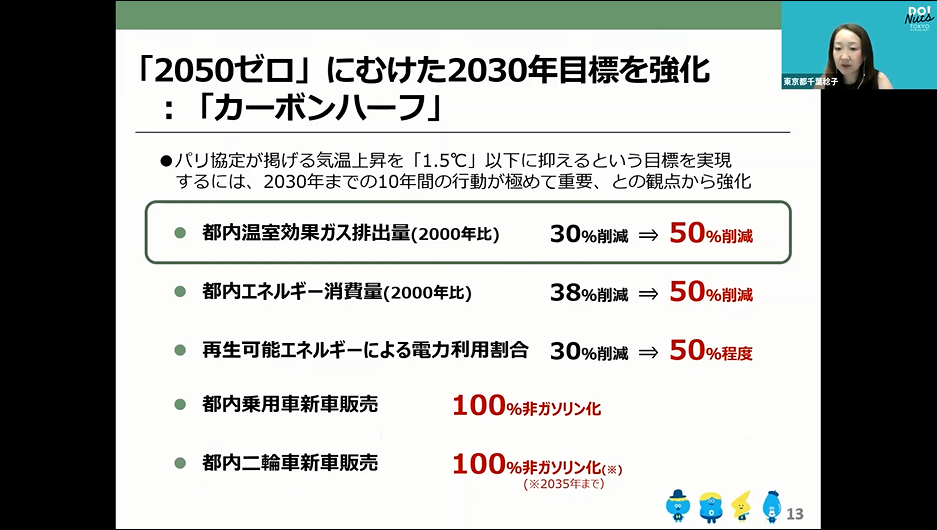

- 東京都は2030年までに温室効果ガスを50%削減(2000年比)する「カーボンハーフ」を掲げている。

- 「カーボンハーフ」実現のためにはライフスタイルや経済活動の根本的な見直しが必要である。

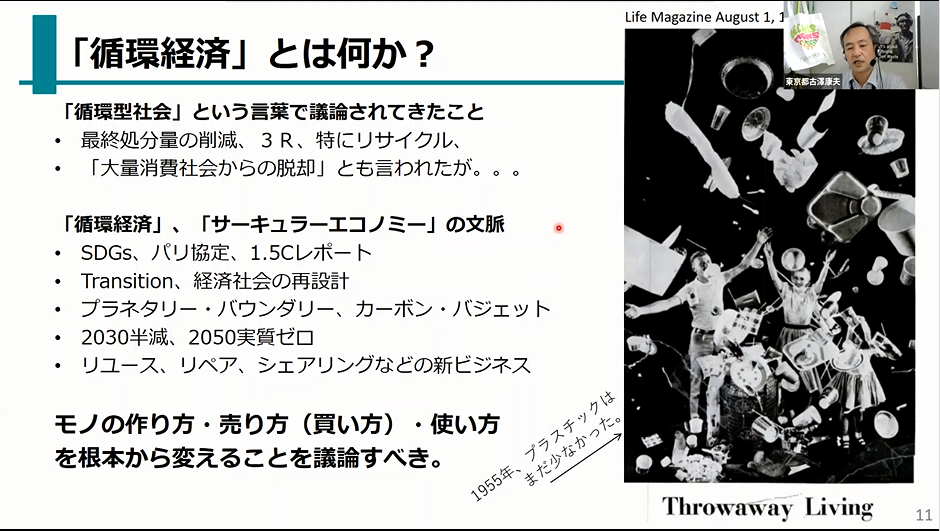

- 「循環経済」の実現に向けて、「リユース」、「リデュース」、「リサイクル」を社会全体のシステムに組み込まなければいけない。

2. サマリー

地球温暖化の原因は「化石燃料の消費等の人間活動によるもの」と2007年に断定されています。現在、温暖化が地球規模での気候変動を引き起こし、人々の生活基盤や自然環境、生態系へ深刻な問題を引き起こしています。

IPCCの「1.5℃報告書」によると、現状のまま推移すると「2040年頃に地球の平均気温が1.5℃上昇する」とされています。1.5℃温暖化した場合、洪水リスクや極端な熱波など、一定の人々や自然システムの適応策や適応能力を超えてしまう程の大きな影響が出てしまいます。

気温上昇を1.5℃以内に抑えるためには、2030年に2010年比で45%削減、2050年頃には「実質ゼロ」にする必要があります。現在、排出された温室効果ガスを大規模に吸収する技術は実用化・汎用化されていないため、「実質ゼロ」を実現するためには、排出を限りなくゼロに近づけることが必要になります。

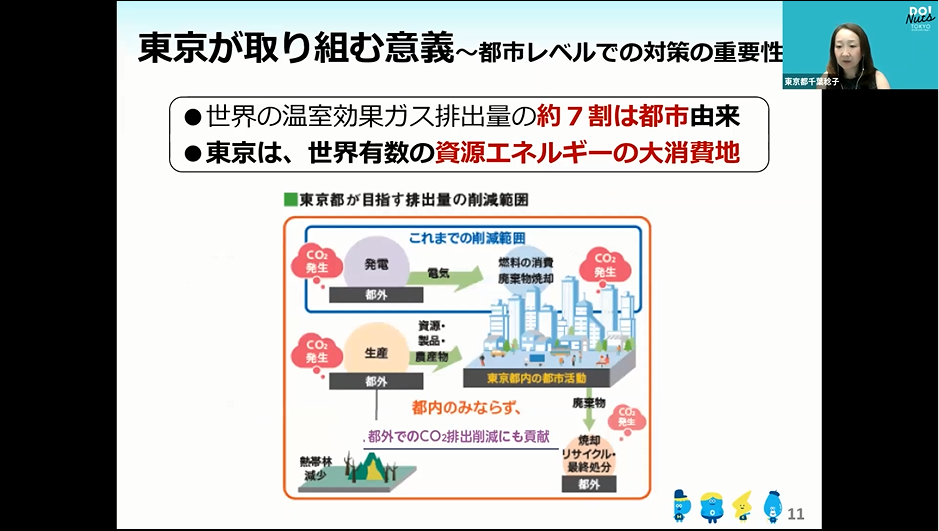

東京が都市として「ゼロ・エミッション戦略」に取り組むことには、大きな意義があります。世界の温室効果ガスの排出量の約7割は都市由来とされています。東京は世界有数の資源エネルギーの大消費地なので、東京がゼロ・エミッションを実現することができれば、世界の温室効果ガスの削減に大きく貢献することになります。

2050年ゼロ・エミッション実現に向けて、東京都は2030年までに「カーボンハーフ」に取り組んでおり、下記3点を掲げています。

・都内温室効果ガス排出量(2000年比):50%削減

・都内エネルギー消費量(2000年比):50%削減

・再生可能エネルギーによる電力利用割合:50%程度

現状、エネルギー消費量は約24%減(2000年比)となりますが、温室効果ガス排出量は約2.8%増加(2000年比)となっています。我々の生活の多くは電力によって成り立っていますが、その電力の大半は化石燃料から作られている状況です。したがって、温室効果ガスを大きく削減するためには、「省エネ」、「再生可能エネルギー利用の拡大」が非常に重要になります。そして、電力については、再エネ由来を増やししつつ、電化可能な分野での電化をさらに推進していく必要があります。

現在の状況を踏まえると、2030年カーボンハーフ達成のためには、経済活動、ライフスタイルのあり方に根本的な変化を起こし、脱炭素型向けて再構築する必要になります。東京は2030年に向けた具体的な政策として、例えば下記のようなことを掲げています。

・都内住宅や事業所における太陽光発電設置や自家消費の拡大

・新築のゼロ・エミッションビルの標準化

・グリーンベンチャーへの資金調達支援や「東京グリーンボンド」の発行

都内のCO2排出量は年間約6400万トンですが、間接影響も考慮した消費ベース排出量だと格段に大きくなります。消費ベースの温室効果ガスの約半分は食料や素材の生産などの資源由来で発生しています。つまり、温室効果ガスの削減には、消費者一人ひとりが日々の生活で消費するプラスチックや電化製品、食料などの量が密接に紐付いているのです。

近年、世界各国で「リユース・シェアリング」の新たなビジネスが次々と誕生しています。このように、今後はモノの作り方、売り方、使い方を根本から考え直し、「循環経済」の実現に向けて、社会全体が一丸となって地球温暖化対策に取り組んで行く必要があります。

3. 感想

今回の講義を受けて、地球温暖化に対する漠然とした問題認識が明確になり、現在の状況や今後の課題を体系化することが出来ました。同時に自身の置かれている状況や、このままでは将来の見通しが決して明るくないということも改めて理解しました。

講義でもあった通り、2050年のCO2実質ゼロ、ひいては2030年カーボンハーフの実現は生易しいものではなく、多くの人は問題の大きさに現実から目を背けたり、無関心でいるのが現状です。

環境問題に多くの人が無関心な理由の一つとして、人々の中で「自分ごと化」されていないことは大きいと思います。今回の「DO!NUTS TOKYO事業」のアンバサダーとしての活動で、できるだけ皆様に身近なトピックや関心を集めやすい話題に紐付けて、コンテンツを作り、発信していくことが重要だと感じました。

また、将来の見通しが明るくない一方で、循環経済への移行に伴う過渡期の中で自ら新しい社会のあり方を定義していく主体としてこの時代を生きることができることを、もっとポジティブに捉えて生きていこうとも思いました。

4. 同世代に伝えたい点

- 地球温暖化について、まずは現状を正しく知りましょう。

- 「モノを大事に使う」、「使い捨てプラスチックを減らす」などできることから始めましょう。

- ピンチはチャンスです。今、新たなビジネスを生み出す機会です。

- 私達の子供や孫の世代が健やかに生きられる世界を残していきましょう。

- 「一人」ではなく、「みんな」でやりましょう。

【講師】

古澤康夫 東京都環境局資源循環推進専門課長

千葉稔子 東京都環境局地球環境エネルギー部計画課統括課長代理

【レポート執筆】

仲村元樹/第1期若者アンバサダー

株式会社ゼロック 執行役員

早稲⽥⼤学商学部卒業。大学時代にインドや南米を訪れ、環境問題に関心を持つ。新卒で環境系プラント事業会社へ⼊社。廃棄物焼却施設建設事業の営業・財務モデリングに従事。その後、株式会社マクロミルへ⼊社。法人向け市場調査、マーケティング支援業務に従事。現在は環境系ベンチャー企業にて執行役員を務める。

【関連記事】学びシリーズ第1回「持続可能社会ってどんな社会?」

【関連記事】学びシリーズ第3回「気候変動と土地利用」

【関連記事】学びシリーズ第4回「有機農業が育む生物多様性と地域資源活用」

【関連記事】学びシリーズ第5回「生活者を巻き込む森づくり」

【関連記事】学びシリーズ第6回「家では何ができるか?そのリアリティ」

【関連記事】学びシリーズ第7回「あなたの1円が社会や未来を変える!?」

【関連記事】学びシリーズ第8回「SDGsを活かした地域づくり」

【関連記事】学びシリーズ第9回「みんな参加型の循環型社会」

【関連記事】学びシリーズ第10回「水産資源の現状とMSC認証制度について」

【関連記事】学びシリーズ第11回「地域でSDGs・ゼロカーボンを実践し、世界につながる」

【関連記事】学びシリーズ第12回「葛西臨海公園 生態系観察会」