2022年10月22日開催のちよだゼロカーボンフォーラムにて、若者アンバサダーが「都市と地方連携によるゼロエミッションのアイデア提案」に関するアイデアを発表しました。発表に先立って、千代田区大丸有(大手町・丸の内・有楽町)エリアと、福島県の浪江町を視察しましたので、レポートを2回に分けてお届けします。

大丸有エリアでは大都市の先進的な取り組みを学び、浪江町では震災後の人口減少などの課題、水素の実証実験をはじめとする再生可能エネルギー施設を視察し、再エネによる福島の復興・活性化と都市のゼロカーボン推進という二兎を追うアイディアについて考えました。

今回は浪江町視察を通して学んだ、ゼロカーボンの取り組みについて共有したいと思います。

■大丸有エリア視察レポート

1.ポイント

- 世界最大級の水素製造拠点施設「FH2R(福島水素エネルギー研究フィールド)」

- 帰還困難区域に設置されたメガソーラー

- 復興のシンボルになりつつある、「道の駅・なみえ」

- 住民、行政、企業の三方よしとなるスマートモビリティの運行

2.浪江町視察の概要

10/7~8の2日間、福島県浪江町へ視察に行ってきました。まずはいこいの村なみえ会議室にて、浪江町役場産業振興課新エネルギー推進係長の方から浪江町やゼロカーボンシティ実現に向けた取り組みをレクチャーしていただき、その後棚塩産業団地へ。

棚塩産業団地にある、世界最大級の水素製造拠点FH2R(福島水素エネルギー研究フィールド)を見学し、水素社会の実現への取り組みやゼロカーボンシティ達成に向けた取り組み等を知ることが出来ました。また帰還困難区域にあるメガソーラーエリアや駅前再開発エリアを見学し、「帰還困難区域にあるメガソーラーエリア=もう人は戻って来れない(戻ってくることは無い)」という辛い現実を知り、名前はあるのに、崩れかかってはいるが長年住んだ自宅がまだあるのに故郷には戻れないという胸が痛くなるような感覚を覚えました。

そして浪江町復興のシンボルといっても過言では無い道の駅・なみえの見学では、道の駅としては日本初となる無印良品が併設し、ポケモン公園、地酒醸造所もある画期的な施設でした。3世代が楽しめる地域の拠点施設になっており、多くの人が思い思いの目的を楽しんでいました。

1日目の最後に訪れたのは、浜通り地域デザインセンターなみえです。ここでは日産自動車総合研究所研究企画部の担当者様よりカーボンニュートラルな復興と新たなモビリティシステムの実践研究についてレクチャーしていただき、様々な課題を抱えながらもまちづくり・モビリティ・地域連携の繋がりにより一つ一つクリアしていき、バーチャル商店サービスやなみえスマートモビリティを活用して人も地域も活気が出てくる仕組みを作り出していました。

2日目は朝からまちづくりなみえのスタッフの案内で被災地視察ツアー。

最初に訪れたのは請戸漁港。浪江町には15.5mの大津波が押し寄せ、漁港の漁船を飲み込みながら約400世帯が暮らす沿岸部を襲いました。また福島第一原子力発電所から直線距離で約6kmの位置にあることから帰還困難区域に指定され、住民たちは誰一人として戻ってくることはないようです。そのため防災林としてクロマツが植樹されています。また先祖が眠る墓地は、先人の丘として芝を植えた小さな丘になっています。

原発事故の風評被害により、未だに漁獲量は少なく(漁に出られる日数や漁獲量が制限されている)漁師や加工工場は厳しい経営のようです…

次に訪れたのは、校舎2階の床下まで海水に浸かった震災遺構浪江町立請戸小学校。沿岸部から約300mの位置にあるにも関わらず、当時通っていた児童93名(うち1年生11名は帰宅していた)は、教職員の迅速な判断と児童の協力により全員が無事避難することができました。避難できたのには3つの理由があり、校庭に集まった時地元住民の津波注意喚起により地震発生後、約10分後に高台への避難を開始できたこと。3.11の2日前にあった大地震の際に避難経路を確認できていたこと。そして避難中、保護者に児童を引き渡さず安全な所まで全員で逃げ切ったことが大きかったようです。いつどこで起こるか分からない大地震、大津波の被害から命を守るために普段から避難経路や避難場所の確認をしておくべきだと改めて思いました。

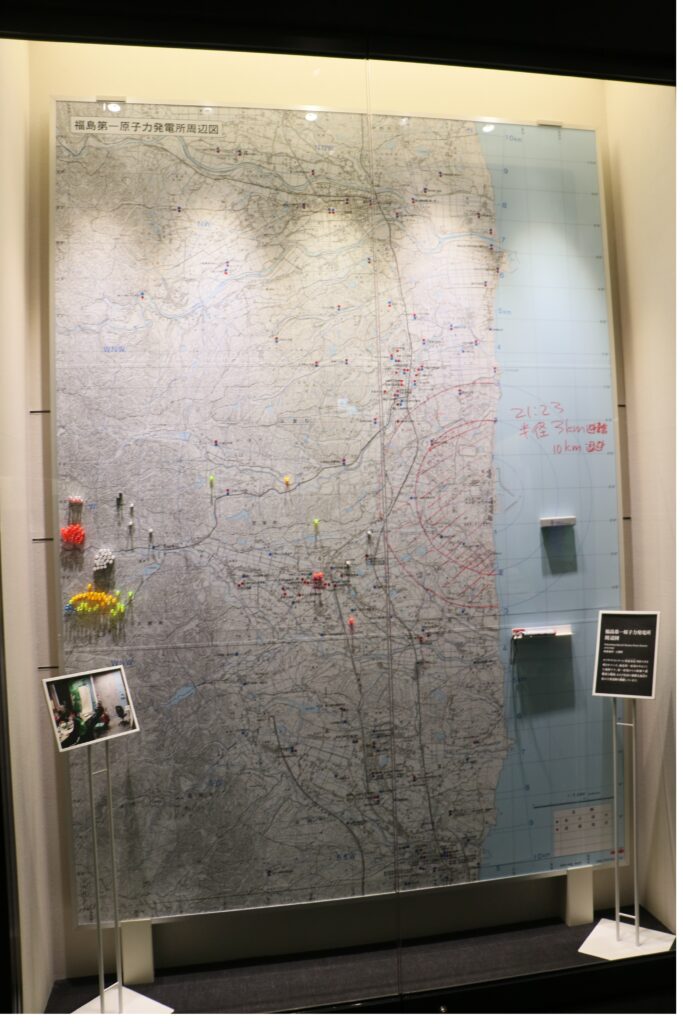

その後、大平山の高台から人の手が入らず10年間放置された草の生い茂る浪江町沿岸部を眺め、慰霊碑に手を合わせました。最後に双葉町にある東日本大震災・原子力災害伝承館を訪れ、日中自分の目で見た光景を再度インプットし2日間の視察を終えました。

3.感想

DO!NUTS TOKYO若者アンバサダーの一員として日本最大級の水素製造拠点施設(FH2R)やメガソーラーを見学し、ゼロカーボンシティ実現に向けたモビリティシステムやこれからの浪江町の話を聞いて、エネルギーと企業を掛け合わせたまちづくりや農水産物だけでなくエネルギーも地産地消することが重要であることを学んびました。また、モビリティは移動手段×脱炭素×?(取り組む場所によって?に入るものは異なる)であることも発見しました。

そして、11年半経って初めて被災地へ行くことができ道の駅の新設によってかつての賑わいが戻ってきたり多くの人が街の再生に取り組んでいたりと沢山の希望がありました。しかしまだまだ復興の道半ばであることや風評被害に悩んでいること、町名はあっても帰還困難区域かつ町の土地になったため二度と故郷に帰れないことも分かりました。いつどこで起こるか分からない災害の対策をし、大きな被害を受けた東北にはまずは関わることから始めて、今後個人としても何かしらの応援をしていきたいと思います。

4.同世代に伝えたい点

- 11年経った今でも、まだ復興の道半ばである被災地に一度足を運び震災によって地域がどう変化したかまずは知ることから始めよう

- 福島から始まる水素エネルギーの製造と利用方法の将来像を想像してみよう

- 私たちが過ごす当たり前の日常はいつ無くなるか分からないことを再認識し、毎日を大切に過ごそう

【レポート執筆】

佐々原悠馬さん/ 第2期若者アンバサダー

同志社大学政策学部在学中。自身の存在によって、市⺠と企業、⾏政をつなぎ市⺠の環境に対する意識変容を起こそうとアクティブに活動する同志社大学生。