若者アンバサダープログラムの学びシリーズ第16回目のレポートです。

「学びシリーズ」は、DO!NUTS TOKYO公式アンバサダーの皆さんに向けて行われるレクチャーであり、若者アンバサダーとして活動を行っていただく上で参考になると思われる知識の習得や、ご自身の考えをより深めていただくことを目的としています。

第16回目は、2022年7月28日(金)に、一社)サステナブル経営推進機構 地球村研究室の理事長 石田秀輝氏を講師にお迎えし、「個のデザインから2030年カーボンハーフの消費行動改革を考える!」をテーマに開催しました。

レクチャー後は振り返りとして、グループディスカッションを行い、活発な意見交換が行われました。

■レクチャーレポート

1.ポイント

- 地球環境を考えることは心豊かに暮らすこと

- 世界は重大な変化の時を迎えており、地球環境の劣化・市場原理主義の劣化により自然の修復能力は人間の搾取に追いつけなくなっている

- 新たな生活様式に対応するためフォーキャスト方式からバックキャスト方式への発想の転換が必要

- コロナ禍で様々な価値観が問い直され、社会的・環境的制約の中で、新しいデザインが生まれ始めている

- 新しい資本主義はあらゆる資本が循環することで利益が生まれるもの

2.サマリー

電力の逼迫が叫ばれる昨今ですが、実際に日本は10年間で電力の消費量が12%減少している現状があります。政府は電力の逼迫の対策として火力発電と原発の稼働を指示しましたが、電力需給の逼迫は電力量(kWh)の追加では解決せず、機動的な電力(KWもしくはGW)の増加が必要です。

コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻、情報の金融化、デジタル化など社会の大きな変化が起き、ルールや社会システムが変わろうとしています。また、地球環境の劣化・市場原理主義の劣化により地球が限界に達し始めており、社会の閉塞感が更なる少子化・高齢化・人口減少に繋がって新しい定常化社会が出来上がっています。

地球環境問題とは、マイクロプラスチック問題、生物多様性の喪失、気候変動など複数の問題が絡み合っており、従来右肩上がりで経済成長を遂げてきた市場原理主義の構造的な限界が指摘されています。経済が成長すれば地球環境が劣化してしまい、現在の社会の価値観の延長線上にカーボンニュートラルもSDGsも実現が困難です。

従来の経営の問題から解決策や戦略を考えるフォーキャスト視点から、サステナブル経営や持続可能な社会に求められるのは、到達したい地点から逆算して新たにクリエイティブな発想を行うバックキャスト視点です。未来を現在の延長と捉えるのではなく、未来の社会をデザインし、その社会や暮らしに必要なものやどのような価値を提供するのかを考えます。

例えば地球温暖化への対応として化石燃料を利用する車から電気自動車へ切り替えるのがフォーキャスト方式であれば、一方で車のいらない街づくりを行い、おしゃれな1-2名のりの移動用媒体を作るなどがバックキャスト方式の考え方です。

このような手法を使って心豊かに暮らせるライフスタイルを考え、地球に負荷のかからないものづくりを行い、暮らしのシーンを構成するテクノロジーを生み出し、自然の循環から私たちの生活に必要なテクノロジーを見つけ出すといったネイチャーテクノロジーの循環させていくことが重要です。

コロナ禍でライフがワークの形やビジネスの形を変えうることを学び、グローバリズムへの問い直しが起こり、また個々として様々なことをデザインできる能力が評価されるようになりました。あるべき社会をデザインし、社会的・環境的制約がある中でも、それを実現するための心豊かに暮らすためのヒントを見つけていくことが鍵になります。

2030年の社会に求められる5つのビジネスの構造は、自然を近くに・豊かな農と食・域内で循環する「もの」「こと」・未病と健康・豊かなローカルであり、あらゆる資本が循環することで利益が生まれていく仕組みを新しい資本主義と呼ぶことができるでしょう。

3.感想

2030年のカーボンニュートラル目標まであと7年ですが、達成のための道筋において時間がなく、目標が達成できる水準にはまだ程遠いという危機感を持つことや、求められるスピード感に、政府、企業、個人が追いつけていない現状をまずは理解することが大切だと思います。変化をしないことは楽ですが、実際に私たちの消費行動が地球環境を汚染し、そのつけを将来世代が負うことを考えると、地球を守ることが私たちの豊かな生活を守ることと直結していることを感じることができます。

これまでと同じ方法で同じように成長するのには限界があるので、限られた資源を活用して実現したい社会をどのように創っていくのかというのは、考えるだけでワクワクする楽しいプロセスだと思います。若い世代の私たちがクリエイティビティを存分に発揮して、与えられた試練や挑戦を糧にして新しい時代の新しい価値を創っていくことができると思います。

4.同世代に伝えたい点

- 長期のビジョンを持って短期のアクションを起こしていくこと

- 過去の成功体験ではなく今に生きること

- プロセス自体に価値をおき、楽しみながらトライアンドエラーを繰り返す

- 自然と繋がり、豊かなライフスタイルのデザインをバックキャスト方式で考える

【講師】

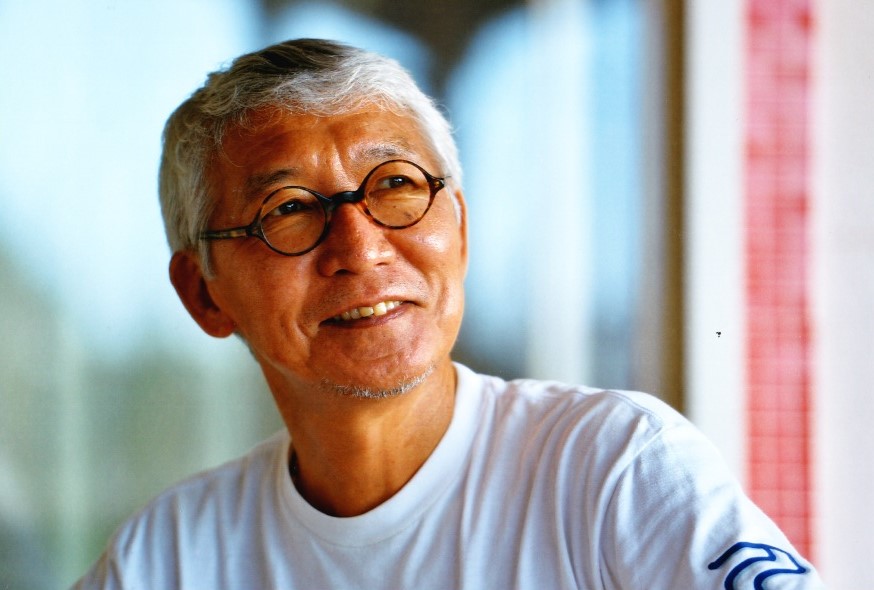

石田秀輝

一社)サステナブル経営推進機構 地球村研究室理事長・代表

東北大学名誉教授

京都大学特任教授

2004年㈱INAX(現LIXIL)取締役CTO(最高技術責任者)を経て東北大学大学院環境科学研究科教授、ものつくりとライフスタイルのパラダイムシフトに向けて国内外で多くの発信を続けている。特に、2004年からは、自然のすごさを賢く活かすあたらしいものつくり『ネイチャー・テクノロジー』を提唱、2014年から『心豊かな暮らし方』の上位概念である『間抜けの研究』を鹿児島県沖永良部島へ移住、開始した。

近著:「2030年の未来マーケティング」(ワニブックス2022)、「危機の時代こそ 心豊かに暮らしたい!」(KKロングセラーズ2021)「バックキャスト思考で行こう!」(ワニブックス2020)、「人間の役に立っている ありがた〜い生き物たち」(リベラル社2019)「Nature Tech. & Lifestyle」(Stanford Pub.2019)ほか多数

【レポート執筆】

細谷 優希/第2期若者アンバサダー

大学院にて経営学を専攻。学生の頃から⼈と⾃然の共⽣を推進するためにサステナビリティ教育の観点からアプローチを行う、また現在は環境NGOにて気候変動の緩和に取り組む

【関連記事】学びシリーズ第1回「持続可能社会ってどんな社会?」

【関連記事】学びシリーズ第2回「ゼロエミッション東京戦略」

【関連記事】学びシリーズ第3回「気候変動と土地利用」

【関連記事】学びシリーズ第4回「有機農業が育む生物多様性と地域資源活用」

【関連記事】学びシリーズ第5回「生活者を巻き込む森づくり」

【関連記事】学びシリーズ第6回「家では何ができるか?そのリアリティ」

【関連記事】学びシリーズ第8回「SDGsを活かした地域づくり」

【関連記事】学びシリーズ第9回「みんな参加型の循環型社会」

【関連記事】学びシリーズ第10回「水産資源の現状とMSC認証制度について」

【関連記事】学びシリーズ第11回「地域でSDGs・ゼロカーボンを実践し、世界につながる」

【関連記事】学びシリーズ第12回「葛西臨海公園 生態系観察会」