タイムリミットはあと10年?

今すぐ取り組みたい、脱炭素型食生活。

産業革命以降増え続けるCO2によって上昇し続けているとされる地球の気温。この上昇値を1.5℃以下に抑えるべく、国を超えた世界的な連携が急務となっています。とはいえ、私たち一人ひとりは暮らしのなかでいったいどのように行動すればいい?そんな疑問を解きほぐし、行動につなげるために、「環境問題一年生」の編集部・井上が、まずは食生活のポイントからValue Frontier株式会社(DO!NUTS TOKYO事務局)の環境経営コンサルタントの梅原さんと大野さんにたずねました。今回は、「選ぶ」からはじまる、脱炭素型ライフスタイルvol.1の続きです。

――個人でできるCO2削減の取り組みを考えるにあたり、前回はまず「ライフスタイルカーボンフットプリント」という考え方についてお聞かせいただき、私たち日本人が「やるしかない」というCO2削減のミッションについても学びました。

いよいよ今回は、私たち個人にできるアクションの具体例を知りたいと思います。多様なアクションがあるとのことでしたので、まずはみなさんご自身が実際にどのようなことに取り組んでいるかから教えていただけますか?

梅原:まずは「ふだん購入しているものの見直し」はいかがでしょうか。私は東京都民なのですが、東京ってエネルギーも食べ物も衣服も、生活に必要なもののほとんどを購入して生活している人が多いですよね。そこで私も、物を買うという場面においてはできる限りカーボンフットプリントの少ない選択を心がけています。

たとえば、自宅の電気は再生可能エネルギー比率が約100%の電力会社に切り替えました。また20年ほど、オーガニックの宅配サービスを利用しています。農薬や化学肥料を減らすと農業からの温暖化ガス排出が減りますし、農村地域の生態系の保全にもなります。旬の野菜を食べることも、CO2の削減につながるんですよ。

ただし、わが家は仕事の関係もあって、自動車と飛行機の利用が多い方なので、あと10年でフットプリントを半減するために、移動のCO2削減がチャレンジです。

――移動といえば、最近は都内でも自転車通勤の人が増えている気がしますね。

そして、私は前職が食品関係の会社で美味しいものを食べることが好きなので、食分野のアクションにはとても興味があります。大野さんからはいかがでしょう。

大野:私の場合は、郊外に住んでいるので、地域の方達と市民農園で野菜の栽培も実践しています。旬の野菜はもちろん美味しいですし、作物を育てるむずかしさやありがたさがわかり、買った野菜を無駄にしてしまうことも減りました。また家庭で出た生ごみをたい肥にして畑に戻せば、食品ロスの削減にもなります。

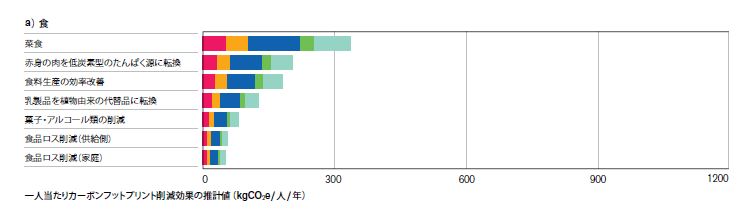

ちなみに、IGESのレポートでは「菜食」によるCO2削減効果が一番大きくなっています。他にも「赤みのお肉を低炭素型のたんぱく源に転換」や「乳製品を植物由来の代替品に転換」なども効果が大きいようですね。

――「菜食」にすると健康には良さそうなイメージでしたが、CO2の削減にもなるなんて、考えもしませんでした。

大野:前回、梅原さんが話されていた「ゼロエミッション東京戦略」でも、野菜や果物、穀類と畜産物をバランスよく食べることが低炭素な食生活につながることが書かれています。

(出典:東京都「ゼロエミッション東京戦略」(2019年12月。東京都環境局) p50より抜粋)

ちなみに井上さんは、毎日の食事のなかでお肉はどれぐらい食べていますか。

――そうですね……100gくらいでしょうか。お肉は好きなのですが、魚介類も好きで、旬の魚やカニなど取り寄せて食べることが、わが家の楽しみなんです。

大野:日本は海に囲まれているため、おいしい海産物に恵まれていますよね。この魚介類は、まさに低炭素型のたんぱく源。畜産の場合は、エサを生産したり家畜を育てる際に土地・エネルギー・水をたくさん使うため、多くのCO2が排出されますが、天然の海産物の場合は海の生態系が育ててくれるので、CO2排出が少ないんです。

――なるほど。大好きなお魚を食べることが、低炭素な食事だなんて、まさに目からウロコです(笑)。

大野:そう考えると、穀物や野菜、魚を中心とする和食文化は、もともと低炭素でサステナブルな食のスタイルだったと言えますよね。肉類や乳製品を多く摂取する欧米型の食のスタイルが入ってきたことで、日本の食の風景は多彩に豊かになりましたが、もう一度環境や健康のことも考えて、足もとの食文化を見直してみるというのも大切かもしれませんね。

――ところで、日本人の食事によるCO2は年間どれぐらい排出されているのでしょうか。

大野:IGESのレポートによると、食によるCO2排出は年間平均1.4トン。このうち1/4を牛肉、豚肉、鶏肉の肉食が占めているそうです。また肉類の消費量は、一人当たり年間平均で約35kgだそうです。

――日本では畜産用のエサを海外に頼っているとも聞いたことがあります。

大野:そうですね。日本は畜産用飼料の約90%が輸入で、多くを米国などから輸入するトウモロコシや小麦に頼っています。飼料作物を栽培する時に使用するトラクターなどの大型農業機械からCO2が発生するだけでなく、海外から輸送すればトラックや船に用いられる化石燃料由来のCO2もそのぶん多くなります。

また、化学肥料を農地に投入すると「一酸化二窒素」という温室効果ガスが発生し、家畜が食べ物を消化する際には「メタンガス」という温室効果ガスが発生するのですが、これらのガスは実はCO2よりも温暖化効果が高いのです。

こうして一つ一つを足していくと、畜産分野での排出量は膨大なものとなっていることがわかりますよね。

――肉食一つだけみても、私たちの食生活は世界と繋がっていて、環境にも影響していることが見えてきますね。

大野:そうですね。ちなみに、世界中で食料生産により排出されるCO2は、世界の総CO2排出の約20〜30%を占めています。フードロス(食品の食べ残し)によるCO2排出も、じつに8%を占めます。

森林を切り開いて農地にすれば食料の増産は可能ですが、その分、森林によるCO2吸収も減ってしまいます。フードロスを減らすことができれば、農業に使われる土地の無駄も少なくなると考えられるのではないでしょうか。

こうして、「私たちの食生活は世界の環境問題とつながっている」と意識するだけでも、日々の選択が少し変わってくるんです。

※続きは、「選ぶ」からはじまる、脱炭素型ライフスタイルvol.3へ

■出典

IGES(公益財団法人地球環境戦略研究機関)「1.5℃ライフスタイル-脱炭素型の暮らしを実現する選択肢―」

■参考資料

農林水産省資料「飼料関係」

IGESブリーフィングノート「IPCC特別報告書「気候変動と土地(Climate Change and Land)」

【関連記事】「選ぶ」からはじまる、脱炭素型ライフスタイルvol.1

【関連記事】「選ぶ」からはじまる、脱炭素型ライフスタイルvol.3